继2017年7月1日国家发改委、广东省政府、香港和澳门特区政府联合签订《深化粤港澳合作,推进大湾区建设框架协议》之后,2019年2月18日,国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,该纲要是指导粤港澳大湾区中长期建设工作的基础性文件,标志着粤港澳大湾区建设步入深化实施阶段。

粤港澳大湾区作为国家级区域发展战略,对标国际一流湾区和世界级城市群,致力于建成世界新兴产业、先进制造业和现代服务业基地、具有全球影响力的国际科技创新中心。融资租赁作为产融结合的有力工具,服务粤港澳大湾区制造业转型升级的效能不言自明。广发租赁作为一家根植广东的融资租赁企业,我们特别对粤港澳大湾区的传统优势产业和产业格局做一梳理分析,从受益产业链入手,浅谈融资租赁在粤港澳大湾区的产融投资逻辑。

2017年两会政府工作报告中提出,推动内地与港澳深化合作,研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划。2017年7月1日,在习近平主席的见证下,国家发改委、广东省政府、香港特区政府、澳门特区政府联合签订《深化粤港澳合作,推进大湾区建设框架协议》(以下简称《框架协议》),标志着粤港澳大湾区建设正式上升到国家战略高度。党的十九大进一步明确以粤港澳大湾区建设为重点战略之一,推动香港、澳门融入国家发展大局。2019年2月18日,国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》(以下简称《纲要》),《纲要》是指导粤港澳大湾区中长期建设工作的基础性文件,标志着粤港澳大湾区建设步入深化实施阶段。

粤港澳大湾区是指由香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州等九市组成的城市群,呈现出一个国家、两种制度、三个自贸区、四个核心城市的显著特点。根据《框架协议》,粤港澳大湾区的发展目标是强化广东作为全国改革开放先行区、经济发展重要引擎的作用,构建科技、产业创新中心和先进制造业、现代服务业基地,建设成为更具活力的经济区、宜居宜业宜游的优质生活圈和内地与港澳深度合作的示范区,打造国际一流湾区和世界级城市群。在产业体系构建上,《纲要》从认识和利用区位优势、制度优势和发挥比较优势为重要依托,重点围绕先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业,确立分工合理、功能互补、错位发展的“9+2”城市群发展格局。

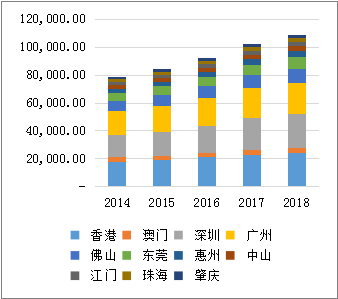

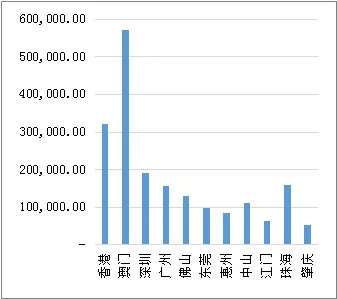

2018年,粤港澳大湾区“9+2”城市群的GDP总额达到10.87万亿元,占全国GDP比重达到12.07%,其中广东省内9市GDP占广东省GDP的比重达到83.32%。粤港澳大湾区的“9+2”个城市,经济总量可划分三个层级:第一层级,包括香港、深圳、广州,城市GDP均超过2万亿元,可与我国中等经济发展水平的省份比肩;第二层级,包括佛山和东莞,2018年GDP分别为9936亿和8279亿,相当于中国经济规模较小的甘肃省;第三层级,包括其余六个城市,2018年GDP在2000亿元到4200亿元区间。各层级的城市GDP总量和人均GDP水平差异显著,香港、澳门的人均GDP领先优势明显,如人均GDP最高的澳门几乎是肇庆的十倍,而广东省内也有较大差异。

图1 粤港澳大湾区城市GDP现价(亿元)

图2 2018年粤港澳大湾区城市人均GDP(元)

数据来源:各地统计局,Wind

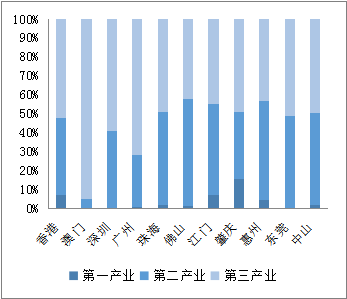

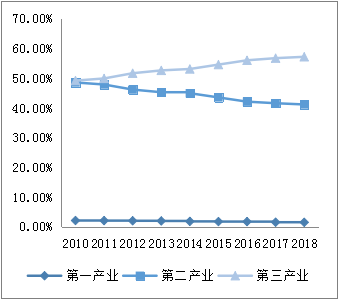

粤港澳大湾区的广东省9市,工业制造业和服务业是传统的两大支柱产业,2010年以来工业生产总值逐渐被服务业赶超。广东省9市整体第一、二、三产业生产总值结构由2010年的2.15%:48.61%:49.24%变为2018年的1.55%:41.20%:57.25%。

图3 2018年粤港澳大湾区各城市产业结构

图4 粤港澳大湾区的广东省9市三大产业的变化趋势

数据来源:各地统计局,Wind

(一)制造业:计算机、通信电子设备、电气机械和器材、汽车制造业细分领域兼具支柱性和高增长

改革开放以来,广东经历了以发展食品、纺织、服装等轻工产品为主的日用消费品工业阶段(1979-1990年),以耐用消费品和高加工度工业为主的发展阶段(1990-2000年),以及以高技术产业和现代重化工业为主导的发展阶段(2000年-至今)。

根据《广东省先进制造业发展“十三五”规划》,“十二五”期间,广东省大力发展以装备制造业为重点的先进制造业和战略性新兴产业,产业规模不断扩大。智能制造快速起步,省市共建10个智能制造示范基地,培育智能制造骨干企业28家、国家智能制造试点示范项目6个,11个项目获得工信部2016年智能制造新模式与综合标准化专项支持,数量居全国前列。创新能力不断提升,广东区域创新能力综合排名连续6年位居全国第二(2017年和2018年连续2年位居全国第一),高端新型电子信息、新能源汽车、半导体照明、节能环保等领域专利授权量居全国首位。集聚效应不断显现,珠江东岸电子信息产业集群继续壮大,2015年实现增加值5221亿元、“十二五”年均增长9.6%,占全省电子信息产业的80.33%。珠江西岸先进装备制造产业带初具规模,2015年珠江西岸装备制造业增加值2623.9亿元、增长14.2%,投资额1165.5亿元、增长56.8%。珠三角地区获批成为国家首批战略性新兴产业区域集聚发展试点。移动智能终端、基因检测、新能源汽车等产业在全国占有重要地位。骨干企业实力提升。年主营业务收入超100亿元的先进制造业企业67家、比2010年增加21家;其中,年主营业务收入超1000亿元的先进制造业企业8家,比2010年增加4家。

序号 | 指标 | 2010年 | 2015年 |

1 | 先进制造业高新技术企业数量(家) | 3230 | 7801 |

2 | 先进制造业企业发明专利授权量(万件) | 1.12 | 1.8 |

3 | 国家级企业技术中心 | 63 | 87 |

4 | 珠江东岸电子信息产业增加值(亿元) | 3298 | 5221 |

5 | 珠江西岸先进装备制造业增加值(亿元) | 2338 (2014年) | 2623.9 |

6 | 工业机器人保有量(万台) | 2.3 (2014年) | 4.1 |

7 | 汽车产量(万辆) | 156.29 | 242.23 |

8 | 年主营业务收入超100亿元的先进制造业企业(家) | 46 | 67 |

9 | 年主营业务收入超1000亿元的先进制造业企业(家) | 4 | 8 |

表1 广东省“十二五”时期制造业发展成效

数据来源:《广东省先进制造业发展“十三五”规划》

广东省统计局数据显示,2018年广东省规模以上工业制造业增加值达2.94万亿元,增加值超过千亿级的行业有9个,其中计算机、通信和其它电子设备制造业增加值以8766.47 亿元处于绝对的龙头地位,电气机械和器材制造业以2942.89 亿元处于第二位,汽车制造业以1859.70 亿元处于第三位,前三大行业累计增加值占广东省规模以上工业制造业增加值的46.20%。同时,在增加值增长率排名前十的行业中,增加值超过千亿级的行业中只前四大行业上榜,其他制造业的增速最快,但增加值基数低。

在现代产业中,高技术制造业增加值9250.72亿元,增长9.5%。其中, 医药制造业增长11.9%,电子及通信设备制造业增长9.3%,电子计算机及办公设备制造业增长6.7%,航空航天器制造业增长11.7%,医疗设备及仪器仪表制造业增长15.9%,信息化学品制造业下降2.0%。

先进制造业增加值16563.20亿元,增长7.8%,占工业制造业增加值的比重为56.40%。其中, 高端电子信息制造业增长9.3%,先进装备制造业增长8.7%,石油化工业增长8.3%,先进轻纺制造业增长5.7%,新材料制造业增长5.3%,生物医药及高性能医疗器械业增长12.4%。

优势传统产业增加值增长4.5%,其中,纺织服装业增长2.8%,食品饮料业增长4.9%,家具制造业增长2.6%,建筑材料增长4.4%,金属制品业增长2.9%,家用电力器具制造业增长9.5%。

增加值前十名行业 | 2018年增加值(亿元) | 同比增长(%) | 增速前十名行业 | 2018年增加值(亿元) | 同比增长(%) |

计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8766.47 | 9.4 | 其他制造业 | 126.34 | 17.1 |

电气机械和器材制造业 | 2942.89 | 7.1 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1262.11 | 15.7 |

汽车制造业 | 1859.70 | 7.4 | 医药制造业 | 529.57 | 11.9 |

金属制品业 | 1362.54 | 2.9 | 仪器仪表制造业 | 308.32 | 10.8 |

石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1262.11 | 15.7 | 印刷和记录媒介复制业 | 322.64 | 9.9 |

非金属矿物制品业 | 1212.29 | 4.2 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8766.47 | 9.4 |

化学原料及化学制品制造业 | 1189.80 | 0.9 | 食品制造业 | 651.69 | 8.3 |

橡胶和塑料制品业 | 1168.16 | 5.5 | 金属制品、机械和设备修理业 | 63.94 | 8 |

通用设备制造业 | 1071.88 | 6.2 | 汽车制造业 | 1859.70 | 7.4 |

专用设备制造业 | 952.45 | 6.6 | 电气机械和器材制造业 | 2942.89 | 7.1 |

非金属矿物制品业 | 1212.29 | 4.2 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8766.47 | 9.4 |

化学原料及化学制品制造业 | 1189.80 | 0.9 | 食品制造业 | 651.69 | 8.3 |

橡胶和塑料制品业 | 1168.16 | 5.5 | 金属制品、机械和设备修理业 | 63.94 | 8 |

通用设备制造业 | 1071.88 | 6.2 | 汽车制造业 | 1859.70 | 7.4 |

专用设备制造业 | 952.45 | 6.6 | 电气机械和器材制造业 | 2942.89 | 7.1 |

表2 2018年广东省制造业增加值分行业数据

数据来源:广东省统计局

省际比较,广东省工业产值略逊于江苏省,位列全国第二位。江苏省在新材料、节能环保、医药、软件、新能源、海工装备等领域位居全国第一,广东省在新一代信息技术产业上具有全国领先优势。与江苏相比,广东省制造业结构丰富,但劳动力密集型行业占比较高,高端化、智能化水平相对不足。广东省与先进国家和地区的差距主要体现在以下几个方面。一是产业核心技术少。全省拥有自主核心技术的制造业企业不足10%,关键技术和零部件90%以上仍依赖进口。二是产业层次不高。我省制造业整体仍处于全球产业价值链中低端,买装备造产品仍是主要生产模式,装备制造仍是短板。机器人、高档数控机床80%以上市场份额被国外产品占领。三是产业链条不完善。重大产业上下游和关联产业发展仍不匹配,如汽车产业中零部件与整车产值之比仅为0.12:1,远远落后于发达国家的1.7:1。与此同时,资源环境要素约束趋紧,企业综合成本上升,部分行业产能过剩,国际国内竞争日益加剧等,都迫切要求加快发展先进制造业,引领广东省制造业结构调整和转型升级。

地区 | 工业增加值(亿元) | 工业增加值占GDP比重(%) | 同比增长(%) |

全国 | 305160.20 | 33.90 | 6.20 |

江苏 | 36908.43 | 39.86 | 5.10 |

山东 | 30198.40 | 39.49 | 5.20 |

浙江 | 15494.12 | 27.57 | 7.30 |

广东 | 35155.53 | 36.14 | 6.30 |

表3 2018年广东与全国、苏、鲁、浙规模以上工业增加值对比

数据来源:国家统计局、各省统计局、Wind

(二)服务业:信息传输、软件和信息技术服务业的规模、成长性和盈利性突出

“十二五”期间,广东省服务业规模不断扩大,在经济社会发展中的地位和作用突出且持续提升,有力推动产业转型和消费升级。全省服务业增加值由2010年的20928亿元增加到2015年的36853亿元,年均增速9.5%,高于第二产业年均增速1.5个百分点;占GDP比重在2013年首次超过第二产业。服务业固定资产投资19426亿元,十二五期间年均复合增长率为17.3%,服务业占全社会固定资产投资的比重达64.7%。2018年,广东省第三产业增加值达到52751.18亿元,增长7.8%;第三产业增加值占比54.2%,比上年提高0.6个百分点。在第三产业中,现代服务业增加值33198.45亿元,增长8.6%,占比62.9%。生产性服务业增加值27026.39亿元,增长7.9%。

2018年,广东规模以上服务业实现营业收入27122.0亿元,同比增长14.0%,增幅比上年降低1.9个百分点。企业效益较为稳定,实现利润4085.6亿元,同比下降0.2%,增幅比上年降低24.8个百分点。分行业来看,信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业及租赁和商务服务业占据收入前三,其次是科学研究和技术服务业、房地产业,营收规模在千亿级以上;营收千亿级以上增长较快的行业是信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业,收入增长率超过行业平均水平;营收千亿级以下增长较快的行业是水利、环境和公共设施管理业,营收水平321.71亿元,同比增长16.5%。

门类 | 营业收入(亿元) | 同比增长(%) | 利润总额(亿元) | 同比增长(%) | 利润率(%) | 同比变化(个PCT) |

总计 | 27122.00 | 14.0 | 3936.3 | 22.6 | 19.47 | 0.97 |

交通运输、仓储和邮政业 | 7894.68 | 10.1 | 487 | 26.5 | 7.88 | 0.76 |

信息传输、软件和信息技术服务业 | 8942.14 | 20.4 | 1579.9 | 17.7 | 25.34 | -1.18 |

房地产业 | 1721.90 | 8.3 | 211.5 | -7.6 | 18.19 | -2.93 |

租赁和商务服务业 | 4522.30 | 11.7 | 1384.9 | 32 | 36.94 | 4.31 |

科学研究和技术服务业 | 2395.30 | 16.2 | 162.5 | 20.6 | 9.95 | 0.75 |

水利、环境和公共设施管理业 | 321.71 | 16.5 | 48.9 | 154.9 | 18.59 | 9.06 |

居民服务、修理和其他服务业 | 254.11 | 10.8 | 8.4 | 20 | 4.42 | 0.19 |

教育 | 277.30 | 9.7 | 16.5 | 8.9 | 8.00 | -0.21 |

卫生和社会工作 | 307.30 | 12.8 | 14.2 | 17.1 | 6.50 | 0.17 |

文化、体育和娱乐业 | 485.20 | 4.6 | 22.2 | 24.3 | 5.90 | 0.97 |

表4 2018年规模以上服务业主要指标及增速

数据来源:广东省统计局

省级比较,广东省服务业产值在全国处于领先地位,占全国服务业增加值11%。服务业在三大产业的占比为54.23%,高于江苏、山东两个主要经济强省和全国水平。《广东省现代服务业发展“十三五”规划》指出,当前广东省服务业发展的突出问题主要是以下几点:一是供给能力和水平有待进一步提高,现代服务业发展相对滞后,生产性服务业与制造业、农业的融合程度仍较低,生活性服务业的供给体系尚未完善,还不能满足产业转型升级和居民生活水平提升的需要,服务业有效供给需进一步增加;二是现代服务业发展环境有待进一步完善,鼓励服务业新业态、新模式发展的氛围尚未形成,部分行业和领域准入限制依然较多,国际化法制化营商环境尚不完善;三是部分服务行业缺乏标准和规范,服务业人才特别是拥有国际视野、复合背景的现代服务业高层次人才缺乏,服务业企业创新能力不强,制约服务质量和水平的提升;四是应用“互联网+”等新技术改造提升传统服务业任务依然艰巨,新兴和高端服务业发展速度虽快,但总量规模不大、发展不够充分。

地区 | 服务业增加值(亿元) | 服务业增加值占GDP比重(%) | 2018年服务业增加值比重比2017年提高(个百分点) | 同比增长(%) |

全国 | 469574.60 | 52.16 | 0.56 | 7.60 |

江苏 | 47205.20 | 50.98 | 0.68 | 7.90 |

山东 | 37877.40 | 49.53 | 1.53 | 8.30 |

浙江 | 30724.30 | 54.67 | 1.97 | 7.80 |

广东 | 52751.18 | 54.23 | 1.43 | 7.80 |

表5 2018年广东与全国、苏、鲁、浙服务业增加值对比

数据来源:国家统计局、各省统计局、Wind

总体而言,基于腹地经济产业基础和资源禀赋,广东省在粤港澳大湾区的战略地位,是围绕着力构建先进制造业、现代服务业基地的发展定位,发挥传统产业优势,引导传统制造业向先进制造业、传统服务业向现代服务业方向转型升级和提质增效,建立现代服务业与先进制造业产业体系相配套的格局,同时作为“一带一路”的跳板,扩大开放性和国际化,形成湾区集聚外溢效应。

在制造业领域,计算机、通信和其它电子设备、电气机械和器材、汽车制造业是广东制造业三大支柱性产业,兼具高增长趋势。粤港澳大湾区将继续发展区位比较优势,着力打造以珠海、佛山为龙头建设珠江西岸先进装备制造产业带,以深圳、东莞为核心在珠江东岸打造具有全球影响力和竞争力的电子信息等世界级先进制造业产业集群。

表6:2017年粤港澳大湾区的广东省9市按行业大类分工业总产值前三名情况

数据来源:广东省统计局

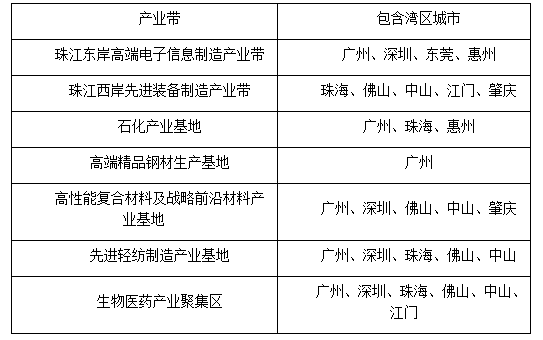

粤港澳大湾区的产业规划也是对《广东省先进制造业发展“十三五”规划》、《广东省战略性新兴产业发展“十三五”规划》、《广东省沿海经济带综合发展规划》等广东省重大政策相关部署的继承和推进。《广东省先进制造业发展“十三五”规划》提出,以高端电子信息制造业[包括超高速无线局域网、集成电路及关键元器件、信息通信设备、新型显示4个领域。]、先进装备制造业[包括智能制造设备、汽车制造、船舶与海洋工程设备、轨道交通设备、节能环保设备、航空装备、新能源装备、卫星装备8个领域。]、石油化工产业[包括有机原料、精细化工2个领域。]、先进轻纺制造业[包括智能节能型家电、环保多功能家具、高附加值纺织服装、绿色食品饮料4个领域。]、新材料制造业[包括高端精品钢材、高性能复合材料及特种功能材料、战略前沿材料3个领域。]、生物医药及高性能医疗器械[包括生物医药、高性能医疗器械2个领域。]产业等6大产业为发展重点,着力构建先进制造业产业体系。以重大产业集聚区为载体,以点带面,沿交通轴线和海岸线整体展开,打造珠江东岸高端电子信息制造产业带、珠江西岸先进装备制造产业带、沿海石油化工及新材料制造产业带、环珠江口先进轻纺制造及生物医药产业集聚区、粤东西北配套产业集聚区“三带两区”总体空间布局。

表7 广东省先进制造业产业发展空间布局

数据来源:《广东省先进制造业发展“十三五”规划》

先进制造业发展路径以先进装备制造业为突破口,以智能化为核心和主攻方向。根据《珠江西岸先进装备制造产业带聚焦攻坚行动计划(2018-2020年)》,未来三年,珠江西岸装备制造业工业增加值目标年均增长12%,其中工作母机类制造业年均增长18%。重点做大做强三大产业:工作母机制造业、机器人和新能源汽车。优化布局三大产业:高端海洋工程及海上风电装备、轨道交通装备和通用航空及卫星应用。做精做优三大产业:节能环保装备、光电装备和高端医疗装备。支持采用融资租赁等方式,破解中小企业扩大生产、技术改造遇到的“融资难、融资贵”问题。

在战略新兴领域,推动新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新材料等产业发展壮大为新支柱产业,在新型显示、新一代通信技术、5G和移动互联网、蛋白类等生物医药、高端医学诊疗设备、基因检测、现代中药、智能机器人、3D打印、北斗卫星应用等重点领域培育一批重大产业项目;培育壮大新能源、节能环保、新能源汽车等产业,形成以节能环保技术研发和总部基地为核心的产业集聚带;积极发展数字经济和共享经济、文创产业。

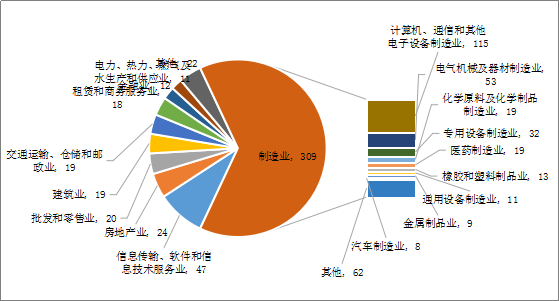

我们根据湾区公众公司的财务数据,来初步估算湾区企业的融资租赁渗透率水平。据Wind数据,截止2019年9月9日,粤港澳大湾区的广东省9市上市公司数量达到787家,其中A股上市533家,香港上市191家,海外上市63家,新三板挂牌2034家。其中,湾区A股上市公司以制造业为主,占比达到63.98%,这一比例略高于A股全国上市公司的制造业比例,其次为信息传输、软件和信息技术服务业和房地产业。在制造业子行业中,通信和其他电子设备制造业、电子机械及器材制造业、专用设备制造业处于行业前三位,这与广东省制造业的格局基本一致。以长期应付款科目近似表示上市(三板)公司融资租赁余额,以长期应付款对固定资产的比率近似度量上市(三板)公司融资租赁渗透率。截至2018年末,粤港澳大湾区的广东省9市A股和三板非金融企业的长期应付款占固定资产的比例为3.04%,这一比例近年来稳中有升,但低于全国融资租赁渗透率水平(5%)。这一数据表明,一方面,低渗透率与广东省中小企业众多、工业轻资产化和服务业占比较高有关;另一方面,随着广东省大力支持融资租赁服务中小微企业政策和粤港澳大湾区建设的深入推进,粤港澳大湾区具有较大的融资租赁市场潜力。

图5 粤港澳大湾区的广东省9市A股上市公司行业分布情况

数据来源:Wind

粤港澳大湾区国家战略的推进,将对湾区的实体经济发展、人才流动带来有利的政策机遇,也为本土融资租赁公司发展湾区业务提供了宝贵契机。基于对湾区产业现状和发展定位的认识和研究,我们提出以下业务发展思路。

1、重点布局计算机、通信和其他高端电子设备制造业和配套服务业。计算机、通信和其他高端电子设备制造业是广东省的重要支柱性产业——第一大制造产业,也是粤港澳大湾区先进制造业的首要发展极——以产业聚集区为载体打造珠江东岸高端电子信息制造产业带,经济增加值的增长率长期超过广东省乃至全国制造业的平均水平,市场容量大且增长速度快。同时,与其配套的信息传输、软件和信息技术服务业兼具显著的规模性、盈利性和成长性。这一产业是信息时代、智能时代的重要缔造者和受益者。面临5G时代的来临,华为作为5G的ICT核心厂商和国际标杆企业,其发展壮大带动了湾区腹地的5G产业链发展。顺应5G的发展脉络,从5G商用初期到5G商用中后期,融资租赁客户群可以从上游厂商向下游匹配应用场景的垂直产业企业扩展。

2、关注绿色产业,发展绿色租赁。宜居宜业宜游的优质生活圈是粤港澳大湾区的战略定位之一,绿色发展将贯穿粤港澳大湾区建设全过程。传统的绿色宜租行业包括光伏、风电、尾气治理、污水处理、垃圾发电、生态园林、新能源汽车领域,另外还要善于发现和发展绿色新业态和新商机,如环保材料在交通物流领域的广泛应用和替代,融资租赁在新市场的发展潜力巨大。

3、以机器人、生物医药、IAB、NEM等产业集聚区为载体,系统性开发客户。这些行业大都是战略性新兴产业,受益国家产业政策红利,但是有可能出现过度竞争的行业问题。融资租赁对这类产业的投资要结合行业和公司的研究,从生产要素遴选具有比较优势的企业,以直接租赁、售后回租、租投联动模式嫁接股东资源提供多元化、专业化金融服务来培育战略客户,把融资租赁和“融资租赁+”服务贯穿企业生命周期。

4、创新发展,探索形成无形资产租赁、创投租赁、投租联动的专业化优势。如前文所述,广东省融资租赁渗透率相对全国较低,这与南沙处于全国融资租赁第三极的领先地位有些许背离,究其原因主要是广东省中小企业众多、工业轻资产化和服务业占比较高有关,湾区腹地经济的产业特点影响了传统融资租赁模式的可操性。但是值得注意的是,广东区域创新能力综合排名在2017年和2018年连续2年位居全国第一,湾区创投企业众多,加之高端新型电子信息、新能源汽车、半导体照明、节能环保等领域专利授权量居全国首位,为无形资产租赁、创投租赁、投租联动孕育了广阔的市场。无形资产租赁并非单纯是租赁物的形式置换,而是要从资产定价、资产交易环节打通,形成专业化运维。创投租赁和租投联动机制要更好地继承股东基因、投行特色,在风险定价、退出机制上理顺。

粤港澳湾区欲打造成为继东京、纽约、旧金山湾区之后对全球资本投资具有强大吸引力和辐射力的第四大湾区。从粤港澳湾区“9+2”城市群的经济总量来看,2018年GDP总量接近纽约湾区,进出口贸易额是东京湾区的3倍以上,区域港口集装箱吞吐量约是世界三大湾区总和的4.5倍,拥有20家世界500强企业和4万多家高新技术企业。然而,规模的简单相加并不能反映湾区经济的核心竞争力,地理上相近的几个大城市并不能自然构成统一市场或是产生集聚效应。湾区建设亟需在法律、税收、金融等方面突破制度壁垒,营造国际化的营商环境,达到集聚效应的必要条件。融资租赁要提高行业渗透率达到与成熟国家可比的水平,关键还要在法律、会计、税收、监管四大支柱上形成有竞争力的长期机制。

当前国际形势处于大变化大调整的周期中,欧美发达国家正在推进“去全球化”、“再工业化”进程,引导高端制造业回流,中美贸易争端不断升级,以广东省制造业外向性的特点,粤港澳大湾区发展面临压力和挑战。在行业转监管、严监管的趋势下,融资租赁行业将加速优胜劣汰。融资租赁作为类金融业务,风险管控要不遗余力,要加强至上而下的全面风险管理,除了日常业务渠道管理、租前审批、风险定价、租后审查和风险处置等环节,还要加强战略和研发对行业周期、经济系统性风险的预期和警示。

中文参考文献

[1]罗青兰.从近十年产业结构变动看“新常态”下广东出路.广东:广东经济,2018

[2]江苏省人大财政经济委员会.关于“中国制造2025”江苏行动纲要实施情况的调研报告,2018